Zum Buch:

Eduard Limonow, der eigentlich Eduard Weniaminowitsch Sawenko heißt, wurde 1943 als Sohn eines NKWD-Offiziers geboren und wuchs im ukrainischen Charkow auf, wo er bereits in jungen Jahren als Kleinkrimineller von sich reden machte und zum ersten Mal ins Gefängnis gesteckt wurde. Wieder draußen, lernt er mehr durch Zufall eine kleine Gruppe junger Intellektueller kennen, die sich für Beatniks halten und entsprechend kleiden und geben. Limonow ist begeistert, und anstatt sich weiter mit Sauforgien und dem Tyrannisieren seiner Mitmenschen zu beschäftigen, liest er die Klassiker, verfasst erste Gedichte und gewinnt bald darauf einen Lyrikwettbewerb. Da ist er gerade mal fünfzehn. Fünf Jahre später landet er in der Psychiatrie.

Mitte der 60er Jahre. Eduard ist mittlerweile nach Moskau umgezogen, wo er sich als Hosenschneider eher schlecht als recht durchzuschlagen weiß. Er findet Zugang zu einem Kreis völlig unbekannter Dichter, allesamt Dissidenten, aus deren Mitte heraus er zum Avantgarde-Lyriker aufsteigt. Er heiratet ein Möchtegernmodel, wandert, ohne jegliche Sprachkenntnisse, in die USA aus, durchlebt dort mehr Tiefen als Höhen, wird obdachlos, gibt sich heftigsten sexuellen Ausschweifungen hin, arbeitet ein Jahr lang als Butler für einen Milliardär, wird wieder obdachlos und beginnt – mittlerweile in jeder Hinsicht überzeugt, der amerikanisch Traum sei ein einziger, brutaler Witz –, über sein eigenes Leben zu schreiben. Das tut er von nun an immer. Wie London. Miller. Hamsun.

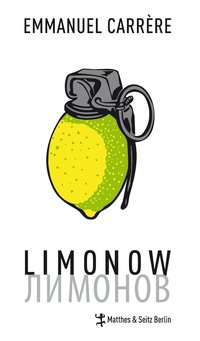

Heute gilt Eduard Limonow (der selbst gewählte Name bezieht sich auf die Form einer Handgranate, die man mit etwas Mühe auch als die einer Zitrone durchgehen lassen könnte) als einer der exzentrischsten russischen Schriftsteller und Politiker dieses Jahrhunderts, ein Mann, der mit Kriegsverbrechern Slibowitz trank, als der Erzprolet, für den er sich hält, in esoterisch angehauchten Organen mit spitzer Feder Pamphlete gegen alles und jedes veröffentlichte, seine politische Ausrichtung von links nach rechts drehte, immer extrem, oft mit der Faust und immer ohne zurückzuschauen, ein Mann, der mindestens einen Mord beging und dafür mehrere Jahre im Knast landete und bis heute für jede mögliche Überraschung gut ist. Und sei sie noch so abwegig.

In seiner Romanbiographie über Eduard Limonow zeichnet Emmanuel Carrère das Bild eines Getriebenen nach, den er zwar als eine Art „Held“, im gleichen Atemzug aber auch als Dreckskerl bezeichnet. Wie Carrère, der Limonow für eine Interviewserie, aus der dann die vorliegende Romanbiographie entstand, mehrere Wochen begleitete, selbst sagt, brauchte er dieses Buch, um sich zu entscheiden, was denn nun stimmt: Held oder Dreckskerl.

Hier noch ein kleiner Tipp: Allerspätestens dann, wenn man das Vorwort hinter sich hat, sollte man sich möglichst gut anschnallen, denn Carrères unvergleichlicher Stil kommt einer wahren Achterbahnfahrt gleich, bei der es kein Zwischendurch-Aussteigen gibt, und erst wenn die vorbei ist, ganz zum Schluss, lässt er einen wieder los. Durchgerüttelt und mit weichen Knien. Aber egal, denn am liebsten würde man sich gleich noch einmal anstellen.

Mit Abstand eines der aufsehenerregendsten Bücher in diesem Leseherbst.

Axel Vits, Der andere Buchladen, Köln