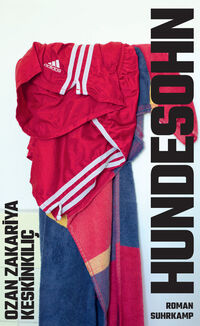

Zum Buch:

Hundesohn von Ozan Zakariya Keskinkılıç erzählt in 9 Tagen von unstillbarer Sehnsucht, Hoffnung auf das Unwahrscheinliche und wie das Füllen einer Wartezeit zum Leben selbst wird. Den Roman hat man in wenigen Stunden gelesen und muss dann immer wieder zu ihm zurückkehren – um die Vielzahl an Gefühlen und den Sog, den die Sehnsucht im Text auslöst, zu greifen zu bekommen.

Der Protagonist Zakariya ist in Hassan verliebt. Hassan lebt in Adana, in der Türkei, dem Ort, an dem Zakariya seine Sommer beim Großvater verbracht hat. Zakariya lebt in Berlin, schreibt, zieht mit seiner besten Freundin Pari um die Häuser, geht zur Therapie und versucht, seine Sehnsucht in den Männern zu vergraben, die er über Grindr trifft. Diese Sehnsucht ist in „Hundesohn“ in all ihren Facetten spürbar – Zakariyas Leben wird von ihr getragen, in die Sehnsucht nach Hassan mischt sich die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Zuhause, Sicherheit, danach, begehrt zu werden.

Zakariya ist jung, Student, schwul, Berliner, Sohn türkischer und arabischer Eltern und Enkel türkischer und arabischer Großeltern, zwei bis fünfsprachig, in Therapie und auf Grindr. Vor allem aber liebt er – seine beste Freundin Pari, Hassan, muskulöse und zarte und behaarte und weiche Männer, Kafka. Das Buch ist ebenso ein Berlinroman wie eine universelle Erzählung von Begehren. Adana und Berlin, Zakariyas Leben als schwuler Berliner und als Kind in der Türkei gehen durch die Rückblenden auf die Kindheit und die gleichsam verdichtete Erzählung dieser neun Tage nahtlos ineinander über.

Das Wiedersehen mit Hassan strukturiert das gesamte Buch, und damit auch das erzählte Leben zwischen Berlin und Adana. „In 9 Tagen sehe ich Hassan wieder“. „In 8 Tagen sehe ich Hassan wieder.“ „In 7 Tagen sehe ich Hassan wieder.“ Jeder neue Abschnitt beginnt damit, dass es einen Tag weniger ist bis zum Wiedersehen – und gleichzeitig verliert der Text mit jedem dieser Tage Nähe zu Hassan und baut mehr Distanz auf, gibt der Leserin ein Stück mehr Wissen und gleichzeitig Zweifel, ob das Begehren sich in Hassan spiegelt oder an ihm abprallt.

Die Sehnsucht lässt sich nur aushalten durch das Festhalten, durch das akribische Notieren von Daten, Fakten, Zahlen. „Dreizehn, vierzehn, fünfzehn Filzläuse habe ich mir jetzt schon aus den Schamhaaren gezupft“, beginnt das Buch. Der Name des Protagonisten „kommt von zakara: erinnern, erwähnen, gedenken“. (Er zählt die Leberflecken auf den Körpern seiner Liebhaber; Suren, Körpermaße, biblische Verse und Uhrzeiten werden gleichermaßen zu Orientierungspfeilern in diesem Text, der auf der Suche nach dem Erinnern und dem Festhalten beweglich bleibt.

Auf der Suche nach einer Sprache, die das Erzählte zu fassen bekommt, wechselt Ozan Zakariya Keskinkılıç vom Deutschen ins Türkische, wirft Chinesisch, Arabisch, Hebräisch, Englisch, Französisch in den Raum (nicht immer übersetzt) und spielt mit den Übersetzungen. Einen „Hundesohn“ nannte sein Großvater Hassan, als dieser ein Kind war, als der Großvater noch lebte. „Kalb heißt Hund auf Arabisch. Und qalb heißt Herz auf Arabisch. Das kann niemals Zufall sein.“ Hassan ist für Zakariya beides, ein Hund und das Herz. Die sprachliche Genauigkeit und die vielen Analogien, die durch die Übersetzungen und das Nachdenken darüber entstehen, machen den Text aus und lassen ihn einen Weg finden, sowohl spezifisch als auch allgemein von Liebe und Sehnsucht zu erzählen und dabei ein ganzes Lebensgefühl einzufangen, das zwischen Sprachen, Orten und Verbundenheitsgefühlen existiert. Das Buch hat eine große Sogwirkung und ich kann nur empfehlen, sich komplett darin fallen zu lassen.

Paula Blömers, Frankfurt a. M.